木材の基礎知識

木材の断面組織

心材(しんざい)heart wood

樹幹の内側の生活力を失って細胞内腔(ないこう)に種々の細胞が沈積し、色素のために着色して見える部分。

狂い、腐れが少なく、色沢が美しく、安定している。『あかみ』とも言う。

辺材(へんざい)sapwood

心材の外周にあってまだ心材化せず、着色もしてない部分。

一般的には辺材は生きているといわれるが、必ずしも生きているとは限らない。別名『白太』(しらた)とも言う。

髄(ずい)pith

樹木の中心。ごく細い、やわらかい部分。樹心(じゅしん)とも言う。

節(ふし)knot

樹木の枝の跡。

樹皮(じゅひ)bark

樹木の皮のこと。使用用途は少ないが、屋根葺きなどに使用する。

年輪(ねんりん)annual ring

樹木が1年間に生長した成長層の跡をいう。同心の輪と してあらわれる。『生長輪』ともいう。

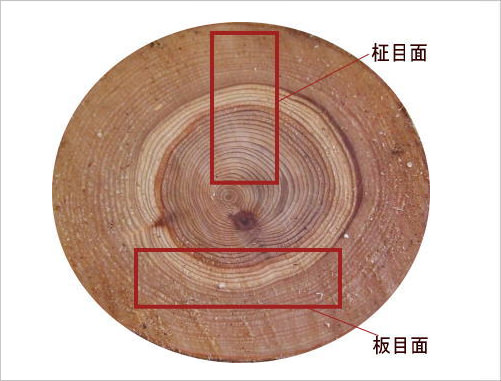

木目について

柾目面(まさめめん)straight grain

木材を半径方向に挽いたときにあらわれる平行な木目。

板目面(いためめん)flat sawn grain

丸太を接線方向に挽くとあらわれる木目。

材質によって異なるが、一般的にたけのこの形で、両辺が平行な木目をなすのが多い。

杢目(もくめ)figured grain

木材を木口切り、又は板目に切った面にみられる木目のようで、特に変わったもののこと。『紋理』ともいう。

道管について

道管(どうかん)vessel

広葉樹にある、養分・水分などの通道作用を細胞。

環孔材の春材部のものが径も大きく膜厚が薄く、横断面で管孔となってあらわれ、これらの配列の状態が樹種識別の要素となる。タイプは3タイプ(環孔材・散孔材・放射孔材)に分類される。

環孔材(かんこうざい)rings porous

広葉樹で大きな道管が年輪に沿って配列されているもの。

道管の配列が美しい紋様木理を表す。ケヤキ・キリ・ナラ・チークなど…

散孔材(さんこうざい)diffuse porous wood

広葉樹で道管の穴が散在している材。

木理ははっきりしないが均質している。ホオ・シナ・カバ・など…

放射孔材(ほうしゃこうざい)radial porous wood

横断面で道管の配列が半径方向に並んでいるもの。カシなど…

針葉樹

葉が針状になっている樹で、一年中落葉しない樹木です。

温帯北部から冷帯を中心に世界に約500種が分布しており、針葉樹林を形成する場合があり、特に針葉樹林帯と呼ばれる区域もあります。

-

イチイ【一位】

科目 イチイ科イチイ属の常緑針葉樹 学名 Taxus cuspidata 産地 主な産地は北海道から九州までの深山に自生。庭樹や生垣などにも利用され、高さ10~15mほどになる。 材質 木目は緻蜜で、美しく、加工しやすい。

成長は遅く年輪の幅は非常にせまくなっている。色は辺材は淡黄白色、心材は紅褐色。樹皮は赤褐色。用途 器具材、細工材、彫刻材、鉛筆などに使用されている。

節が多く、形も悪いものが多いため、加工しづらいのが難点。 -

イチョウ【鴨脚樹】

科目 イチョウ科イチョウ 学名 Ginkgo biloba L 産地 中国原産とされるが不明。昔から日本各地で植えられてきており、街路樹でよく見られる。イチョウの葉は広葉樹のように広く、裸子植物で、道管を持たない。 材質 木目は緻密で美しく均質で、加工しやすく仕上がりがよい木材。心材と辺材との区別が分かりにくく、全体的に淡黄色。また、早材と晩材との差もわかりくく樹齢がはっきりしない。 用途 人工造林していないので、流通量は少ない。碁盤、将棋版、算盤珠、まな板や印判、版木、木魚などの彫刻材、天井材などの建築材に使われる。

精密な加工を要するのに適した材料。 -

エゾマツ【蝦夷松】

科目 マツ科トウヒ属の常緑針葉樹 学名 Picea jezonensis 産地 主な産地は北海道、千島、樺太の寒地。樹高は高く、30m以上に達する。 材質 比較的軽軟な材で保存性は低い。乾燥しやすく切削などの加工は容易で表面仕上げも綺麗にできる。色は心材と辺材の差が無く、淡い黄白色。匂いがほとんど無いのも特徴。 用途 製紙、人絹パルプ用材に、建築材、船舶材、土木材、楽器用材にも使用される。特に北海道では多用途で使用されている。 -

スギ【杉】

科目 スギ科 スギ属の常緑針葉樹 学名 Cryptomeria japonica 産地 日本の代表的な樹種で、北海道以南の日本全土に分布。人口植樹が多いのが特徴。

秋田杉、吉野杉、日田杉、飫肥杉(おびすぎ)、屋久杉などが有名。材質 心材と辺材との色の差は明らかで、心材は桃色から赤褐色、辺材は白色。木目は鮮明ではっきりしている。やや軽軟で、加工が容易にしやすいが、耐水性にやや劣り、木目に沿って縦に割れやすいのが難点。 用途 建築用材として最も多く使われている。その他、建具材、家具、器具、割箸としても利用されている。日本の日常生活になじんだ、特有の香りをもつ。 -

ヒノキ【檜】

科目 ヒノキ科ヒノキ属の常緑針葉樹 学名 Chamaecyparis obtusa 産地 日本の代表的な樹種で、本州中部から四国、九州を経て屋久島に分布。

木曽檜(尾州檜)などが有名。材質 木目は通直で均質で、狂いが少なく、加工しやすい。耐水性、保存性が高い。表面を上手に仕上げると特有の光沢が出る。 用途 高級建築材料として寺社建築に、その他建具材・家具材など幅広く使用されている。特有の香りがあり、材料としての価値を高めている。 -

ベイスギ【米杉】

科目 ヒノキ科ネズコ属の針葉樹 学名 Thuja plicata D.Do 産地 ロッキー山脈北部と太平洋岸北西部に分布。 材質 木質は軽軟で加工は容易。木目は直通で、年輪幅は均一。木肌は中からやや粗いが高い耐久性が特徴。 用途 建築材として建具や屋根材として利用される。日本では集成材、天井版として国産杉の代用品として使用されている。 -

モミ【樅】

科目 マツ科モミ属の常緑針葉樹 学名 Abies firma 産地 本州・四国・九州に分布。比較的低い山地にツガと一緒になって自生しており、よく山歩きの道沿いで見ることができる。 材質 木目は概ね直通で、肌目は疎。軽くて柔らかく、加工しやすい。材の保存性は低く、比較的狂いが生じやすい。色は心材も辺材もすべて白色で無臭。 用途 冠婚葬祭に関連した道具によく使用される。その他、一般建築、建具材、家具の芯材や引き出し材などに使用されている。

広葉樹

平たくて幅の広い葉をもつ樹。広葉樹には複雑に道管が発達しています。

冬期に落葉する落葉広葉樹と冬期でも落葉しない常緑広葉樹に分かれます。

-

カエデ【楓】

科目 カエデ科カエデ属の落葉広葉樹。散孔材 学名 Acer pictum 産地 北海道、本州、四国、九州、朝鮮半島や中国大陸に分布。 材質 やや重硬で、加工はやや困難。表面の仕上がりは光沢が出るほどきれいになる。

乾燥は難しく、不完全な乾燥だと狂いが生じる事がある。淡い赤みのある色。年輪は不明瞭。用途 家具材や建築内装材、工芸材など、仕上げの品質が必要なものに使用される。また、ピアノなどの楽器材にも使用されている。 -

カシ【樫】

科目 ブナ科コナラ属の常緑広葉樹。放射孔材 学名 Quercus myrsinaefolia 産地 本州中南部から四国、九州に分布。 材質 国産の材料の中でも極めて重く硬いため、切削加工は困難。心材と辺材との見分けは難しく、色は全体的に薄い淡黄色。柾目面には虎班が現れ、板目面には樫目が見られる。 用途 器具材・車両材・船舶材・枕木などに使用。

特殊用途として、鉋台や農耕具の柄などで使用されている。 -

キリ【桐】

科目 ゴマノハグサ科キリ属の落葉広葉樹。散孔材 学名 Pauloumia tomentosa 産地 北海道南部以南において植栽される。会津桐、南部桐が有名。 材質 日本の木材の中でも最も軽く、切削等の加工が極めて簡単。強度は低いが、湿気を通過させないので、割れや狂いが少ない。くすんだ白色。 用途 家具材、下駄材、楽器材など、幅広く使用されている。また、湿気が多い風呂などの敷板に利用されている。 -

クルミ【胡桃】

科目 クルミ科サワグルミ属の落葉広葉樹。散孔材 学名 Pterocarya rhoiforia 産地 北海道南部から本州、四国、九州に分布。

山中の谷間に生え、高さは8~20m。材質 加工しやすい硬度で狂いが少なく、緻密で光沢がある。心材は暗紫色、辺材は帯黄灰白色。 用途 高級家具材、工芸材に使用されている。

ライフルの銃床にも使用されている。 -

ケヤキ【欅】

科目 ニレ科ケヤキ属の落葉広葉樹 学名 Zeliova serrata 産地 本州、四国、九州、朝鮮半島にも分布。 材質 材質はやや重硬で、耐湿・耐久性に優れる。

木目が美しく、磨耗に強い。

心材と辺材の区分が分かりやすく、心材は黄褐色、辺材は灰白色。年輪は視認しやすい。用途 国産広葉樹の中で良材として位置づけられていて、古くから建築材や家具材、建具材、寺社などの建築材として重用されている。

高級な材料。 -

コクタン【黒檀】

科目 カキノキ科カキノキ属の常緑広葉樹 学名 Diospyros philippensis Gurke 産地 インドネシアを中心として、東南アジア全域に分布。 材質 材質は非常に重硬で加工性が悪い。乾燥性が強く、耐久性に優れる。割れやすいので釘止めは難しい。 用途 仏壇や仏具、家具材、唐木細工や楽器材、ゴルフクラブのヘッドなどに使用されている。 -

サクラ【桜】

科目 バラ科サクラ属の落葉広葉樹。散孔材 学名 Pruns jamasakura 産地 本州、四国、九州に分布。 材質 材質はやや重硬で強い。木目はほぼ通直で木肌は緻密。加工性・着色性にも優れ、磨くと光沢が出る。 用途 高級家具や楽器材、建築、造作材に使用される。香りが強く、スモーク用チップとしても利用されている。 -

シタン【紫檀】

科目 マメ科ツルサイカチ属 学名 --- 産地 世界の熱帯から亜熱帯に分布。東南アジア産のイーストインディアンローズウッド・ブラジル産のブラジリアンローズウッドなどが有名。 材質 材質は重硬で加工性は悪い。乾燥が容易ではないが耐久性は高い。木目は交錯し、材質は緻密、肌目は粗め。

磨くと独特の美しさが出る。心材・辺材の差は分かりやすく、心材は赤みを帯びた木肌で、辺材は白淡色。用途 高級家具材、仏壇、床柱、床框、装飾材、楽器、ナイフの柄などで使用される。 -

チーク【柚木】

科目 クマツヅラ科Tectonacc属の落葉広葉樹。 学名 Tectona grandis L.f. 産地 南アジアから東南アジアの熱帯モンスーン地域に分布。樹高は30〜40m。 材質 材質は硬く強靭で、耐久性や耐水性にすぐれ、害虫に強い。比較的加工しやすく、高級材料として知られている。心材は濃い黄金色で、辺材は黄白色。 用途 マホガニーと並ぶ優良高級材として家具材、キャビネット材、彫刻材、船舶材、建築材などに使用されている。 -

ナラ【楢】

科目 ブナ科コナラ属の落葉広葉樹。環孔材 学名 Quercus crispula 産地 北海道から本州、四国、九州に分布。特に北海道産の質が良く、「道産の樽」で有名。 材質 材質は重硬で、切削加工は難しい。乾燥しにくく、割れやすい。心材は暗灰褐色・辺材は灰白色。 用途 家具用材・建築材・枕木・器具材に使用され、樽材(お酒など)としても利用されている。 -

ニレ【楡】

科目 ニレ科ニレ属の落葉広葉樹。環孔材 学名 Ulmus davidiana var.japonica 産地 北海道・本州と広範囲に分布。 材質 材質はやや重硬で加工は困難。粘りがあり、曲木に利用される。心材は淡褐色で、辺材は黄白色。 用途 器具材、車両材、家具材、造作材、ベニヤ材等、いろいろな用途で使用されている。 -

タモ【佛】

科目 モクセイ科トネリコ属の落葉広葉樹。環孔材 学名 Fraxinus mandshurica var.japonica 産地 北海道に多く、本州北・中部にも分布。 材質 材質はやや重硬で、加工性や表面仕上げは適度に容易。弾力性もある。心材・辺材の境界は分かりやすく、心材はくすんだ褐色、辺材は淡い黄白色。 用途 家具材、造作材、ベニヤ材、土木材に使用される。弾力性という特徴から、バットやテニスラケットなど運動具材に使用される。 -

ブナ【山手欅】

科目 ブナ科ブナ属の落葉広葉樹。散孔材 学名 Fagus crenata 産地 北海道南部から本州、四国、九州に分布。

大きいものは最大30mほどになり、山の奥地に多く自生している。材質 材質は重硬で均質だが、狂いが多く腐朽しやすい。そのなかでも品質の良いものは価値のある材料として扱われる。曲げ加工に最適。 用途 家具材、スキー板、ベニヤ板、玩具材など。

楽器の鍵盤にも使用されている。 -

ホオ【朴】

科目 モクレン科ホオノキ属の落葉樹 学名 Magnolia hypoleuca 産地 全国各地に分布。数量は少なく希少価値が高い。 材質 材質は軽軟で、緻密で均質。切削作業はしやすく、狂いも少ないが、保存性は低い。心材はくすんだ緑灰色で、辺材は灰白色。 用途 彫刻、漆器素地、版木、製図版、定木材、楽器材などに使用される。また、刃物の鞘などにも使用されている。